Dans le Beaujolais, le divorce est consommé !

Le vignoble du Beaujolais, ses beaux clochers, le village typique de Romanèche-Thorins… est en train de vivre la scission de son appellation. Lire la suite

Dans le Beaujolais, le divorce est consommé !

Le vignoble du Beaujolais, ses beaux clochers, le village typique de Romanèche-Thorins… est en train de vivre la scission de son appellation. Lire la suite

Le vin, ce n’est pas seulement une bouteille, c’est tout ce qui la constitue : son terroir, son vigneron, sa région, sa culture. L’œnotourisme, c’est tout cela, c’est une expérience qui favorise la rencontre entre le consommateur et le producteur.

Ils les aiment tous ! Mais quoi ? Les vignobles, les vignes, les vins pardi ! Les stars françaises investissent dans la vigne et la viticulture française. Investir dans la vigne permet de profiter d’avantages fiscaux et cela a la qualité d’être un investissement peu sensible aux spéculations. Ils sont chaque année plus nombreux à s’investir dans la production du vin et sont très rigoureux sur sa qualité. On ne compte plus les nombreux domaines viticoles acquis par les célébrités, amoureuses des bonnes choses et du bon vin ! Lire la suite

La Chine est un grand pays consommateur de vins français. La France est d’ailleurs le leader des importations sur le marché Chinois depuis 2010. Les grands gagnants sont les vins de Bordeaux, les préférés des chinois. Ces derniers sont devenus les premiers consommateurs de vin rouge dans le monde et détrônent ainsi la France.

S’il y a une région emblématique pour les marchés de Noël, c’est bien l’Alsace !

Le marché de Noël est un marché où se vendent de nombreux produits autour de la thématique de Noël : des articles de décoration, des produits régionaux et artisanaux, de quoi se restaurer (vin chaud, crêpes, gauffres…). Les premières traces des marchés de Noël remontent au XIVème siècle en Allemagne, plus connus sous le nom de « Marché de Saint-Nicolas ».

Traditionnels en Alsace (notamment à Strasbourg, Mulhouse, Colmar ou encore Kaysersberg) ils s’étendent petit à petit dans d’autres nombreuses villes du monde. Ces marchés sont en général organisés par les municipalités et ils ont lieu au mois de décembre, juste avant le début de l’avent, le 1er décembre.

Le 28 novembre dernier, une grande majorité des marchés de Noël alsaciens ont ouvert leurs portes, à l’image de celui de Strasbourg, pour la 444ème année consécutive. Considéré comme l’un des plus importants et des plus vieux marchés de Noël d’Europe (depuis 1570), il attire chaque année plus de 2 millions de visiteurs et regroupe 300 chalets.

Outre le marché de Strasbourg, de nombreux marchés alsaciens sont aujourd’hui très prisés, tels que ceux de : Colmar, Kaysersberg, Mulhouse, Munster, Riquewihr/Ribeauvillé ou encore Sélestat.

Dans beaucoup de ces marchés de Noël en Alsace, des animations « Caves de Noël » ont été mises en place. On les retrouve notamment dans l’un des plus beaux marchés de Noël alsacien, celui de Riquewihr/Ribeauvillé. Les viticulteurs locaux vous accueillent et vous font partager leur passion dans le cadre intimiste de leurs caves, décorées aux couleurs de Noël pour l’occasion. Profitez d’animations originales autour de la dégustation de vin accompagnée de petites douceurs de Noël, de l’artisanat régional et de la gastronomie. Des ateliers de découverte et de dégustation des épices de Noël (kougelhopf, pain d’épices, bredalas…), des parcours gourmands aux chandelles mais aussi des expositions de photos du vignoble alsacien en hiver sont organisés dans les différentes caves des vignerons participants.

Profitez de la magie des Marchés de Noël pour séjourner en Alsace !

Authentiques ou atypiques, elles fleurissent à une telle vitesse qu’il est parfois difficile de faire un choix. Quoi de mieux qu’une courte description des spécificités de toutes les box de vin existantes pour y voir plus clair ? Lire la suite

Authentiques ou atypiques, elles fleurissent à une telle vitesse qu’il est parfois difficile de faire un choix. Quoi de mieux qu’une courte description des spécificités de toutes les box de vin existantes pour y voir plus clair ? Lire la suite

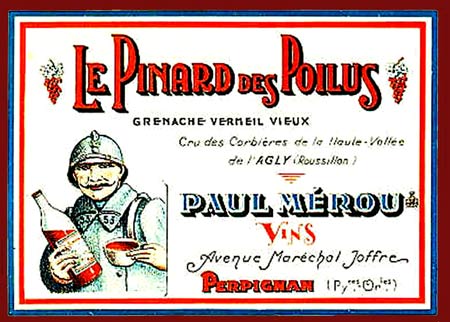

A l’occasion du centenaire du début de la Première Guerre Mondiale (1914 – 1918), Christophe Lucand, docteur en histoire à l’Université de Bourgogne détaille le rôle du vin en France lors de la Grande Guerre et les conséquences du conflit sur le vignoble.

Souvent mal connu, le « Pinard des Poilus » a pourtant été une clé supplémentaire pour comprendre le quotidien des soldats du front de la Première Guerre Mondiale. Christophe Lucand, spécialiste des vins de Bourgogne, a entamé un livre sur la Grande guerre et le vin qui devrait paraitre début 2015. Des réflexions qui ont donné lieu à une conférence donnée la semaine dernière à l’Université de Bourgogne (et disponible sur le site : https://chaireunesco-vinetculture.u-bourgogne.fr/);

Dans les tranchées, le vin faisait partie de l’approvisionnement réglementaire des soldats français (au minimum 25cl de vin par jour et par soldat). Les Poilus affectionnaient particulièrement ce « pinard » : vin propagande (associé au tabac et à la figure féminine), vin martial (le bien-nommé « canon de vin » qui galvanisait les hommes avant le combat) ou encore vin aliment (que les médecins recommandaient en remplacement d’un bon repas…).

Malgré un approvisionnement compliqué dans les tranchées (par camions puis à l’aide de 4000 wagons réquisitionnés pour la cause), le vin devint un produit stratégique et donc un élément primordial pour préserver le moral des troupes.

L’historien de l’Université de Bourgogne affirme même que : « Pour Pétain, c’est grâce au vin que les Poilus ont remporté la guerre » mais cela a aussi permis la popularisation du vin en France en devenant un « breuvage national et patriotique ».

Mais alors que le vignoble français connaissait une importante crise (pénurie de main d’œuvre car hommes au front mais aussi crise de Phylloxéra ou encore désorganisation générale du transport), d’où provenait ce vin? Essentiellement des pays à gros rendement du Sud de la France ou des grands vignobles industriels d’Algérie.

Pour en savoir plus, retrouvez Christophe Lucand le 14 août prochain à la Foire aux Vins d’Alsace de Colmar pour une conférence sur le thème du vin pendant la Première Guerre Mondiale.

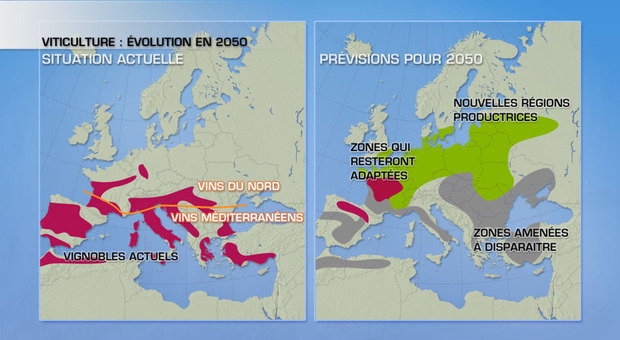

La carte des vignobles est amenée à changer par le fait climatique, le saviez-vous ?

On ne cesse de parler du réchauffement climatique, et bien il semblerait qu’il ait un impact dans tous les domaines, y compris dans celui des vignobles et du secteur viticole. En effet, ce changement climatique imposera progressivement une redistribution de la géographie viticole. Les zones nordiques sont normalement trop froides et trop humides pour la production de vignes, la limite septentrionale des vins de qualité se situant au niveau des régions françaises de Bourgogne et d’Alsace. Et pourtant, plus le climat se réchauffe, plus cette limite va se déplacer vers des régions plus au Nord, profitant ainsi à des pays aujourd’hui non producteurs. Les régions productrices vont quant à elles devoir adapter leurs stratégies et développer de nouveaux cépages si elles veulent survivre.

Des investisseurs commencent à parier sur la création de vignobles aux Royaume-Uni, comme au Pays-Bas, en Pologne, en Russie ou dans le sud de la Suède, tandis que l’Australie commence à transférer ses vignobles vers la Tasmanie. Le climatologue américain Lee Hannah annonce la mort prochaine d’une partie du vignoble méditerranéen et français (Bordelais, Provence, Languedoc-Roussillon, Vallée-du-Rhône…), la réduction de la zone viticole européenne d’au moins 40%. L’impact du réchauffement climatique ne se réduira bien évidemment pas qu’aux zones européennes, la réduction des vignobles d’Argentine, du Chili, des Etats-Unis ou de l’Afrique du Sud étant aussi à prévoir.

Les zones méridionales sont confrontées de plus en plus régulièrement à des vagues de chaleur extrêmes, amplifiant la problématique du stress hydrique. Les vignerons doivent être d’autant plus attentifs et trouver des solutions pour aller à l’encontre de ce phénomène, ce qui engendre un travail supplémentaire de création, d’adaptation et de vigilance, et finalement comme un effet de domino une augmentation du coût de production, une diminution des rendements, et au bas de l’échelle une augmentation du coût de vente des vins.

Si nous prenons le cas du Languedoc, les vins produits en plus grande quantité que dans d’autres régions françaises, sont nécessairement vendus à des prix moins élevés. Cependant, si les coûts augmentent, par l’installation de matériels d’irrigation par exemple, les vignerons devront s’orienter inévitablement vers un autre modèle que celui d’une production quantitative s’ils veulent affronter cette crise.

Une meilleure connaissance des cépages et de leur évolution est aujourd’hui absolument nécessaire et est l’un des enjeux du monde viticole. Les chercheurs se tournent de plus en plus vers la création d’OMG pour obtenir des variétés plus résistantes au réchauffement climatique.

Il est rare, mais il semblerait qu’il soit possible que les sénateurs arrivent de temps à autre à un consensus. Ce fut le cas dans la nuit du vendredi 11 avril au samedi 12 avril : ils ont adopté à l’unanimité l’amendement déposé par le sénateur socialiste de l’Aude, Roland Courteau, lors des débats autour du projet de loi sur l’agriculture. Après avoir été inscrit en 2010 comme patrimoine immatériel de l’humanité à l’Unesco, le vin est désormais reconnu et considéré comme patrimoine de la culture française. Son importance, son omniprésence sur le territoire français, et son intégration à un « art de vivre à la française » sont fermement soulignées par Roland Courteau justifiant en cela son action : « le vin exprime un patrimoine vivant, il fait partie du patrimoine culturel, littéraire, mais également gastronomique, paysager, architectural, matériel, économique et sociale, aussi bien sûr avec des centaines de milliers d’emplois. » Et oui vin et culture font bon ménage, les circuits touristiques sur les routes des vins sont là pour le prouver.. !

Ce texte est un acte symbolique, mais il est essentiel pour les professionnels de la viticulture, affectés par un sérieux manque de reconnaissance de leur travail. Il permet ainsi entre-autre une protection du vin, du savoir-faire des vignerons, et permettra peut-être également de répondre aux condamnations dont le vin fait souvent l’objet.

Le vin est reconnu, mais qu’en est-il du fromage, du calvados, ou de la bière comme le suggèrent certains sénateurs. André Reichardt, sénateur UMP du Bas-Rhin insiste par exemple pour que la bière soit hissée au rang de patrimoine français. Cette proposition est rejetée et Guillaume Didier, sénateur de la Drôme, ajoute avec justesse : « le vin, à l’étranger, dans le monde entier, c’est la France. Il en va autrement de la bière ».

En France, tout tend vers le vin à en croire cette décision, même le tourisme. Ceci confirme notamment la nécessité pour l’oenotourisme de continuer à se développer dans toutes les régions viticoles et à s’organiser dans le but de devenir une véritable plus-value française.