Le bio, ou biologique, est une tendance actuelle qui séduit beaucoup de consommateurs. Mais que se cache-t-il derrière une étiquette de vin bio ? Petites explications en textes et en images. Lire la suite

Archives pour la catégorie Oenologie

Focus sur les vins de Saint-Emilion – Bordeaux

Photo by Jonathan Farber on Unsplash

En plein cœur du Pays Libournais, la cité médiévale de Saint-Emilion est classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1999. Sa parure monumentale se décline au gré de ruelles tortueuses. Quant à son patrimoine œnologique, il est reconnu dans le monde entier. Un paysage viticole historique qui illustre de manière exceptionnelle la diversité des terroirs.

Le vignoble de Saint-Emilion s’étend sur 5600 hectares et produit en moyenne 235 000 hectolitres/an de vins rouges. Quatre types de terrains existent à Saint-Emilion : des sols argilo-limoneux, argileux, calcaires composés d’alluvions de graves et de sables. Côté cépages, c’est le merlot qui domine avec 60% de l’encépagement suivi par le cabernet franc et le cabernet sauvignon. Les vins de la région, de renommée mondiale (et grandissante en Chine), sont des vins aux tanins solides dont la structure s’arrondit avec le temps.

Un peu d’histoire…

C’est à partir de 1959 que les vins de Saint-Emilion ont été classés. Particularité de ce classement et contrairement à celui de 1855, celui-ci est révisable tous les 10 ans et a donc été revu en 1959, 1969, 1986 (petite exception…), 1996, 2006 et 2012. Ces classements ont longtemps fait et font encore l’objet de discordes jusqu’à devenir de véritables imbroglio judiciaires. En 2013, le classement est confronté à plusieurs demandes d’annulation en raison d’erreurs et de non-respect de la réglementation en vigueur. Trois viticulteurs exclus du classement vont jusqu’à porter plainte contre X pour prise illégale d’intérêt en mettant en avant le fait que les lauréats du classement sont eux-mêmes juges et partie. Injuste pour les uns, tout à fait honorable pour d’autres, c’est en somme un classement qui n’a pas fini d’être contesté…

Extrait du classement de 2012

Premiers Grands Crus Classés A

– Château Angélus

– Château Ausone

– Château Cheval Blanc

– Château Pavie

Premiers Grands Crus Classés B

– Château Beau Séjour Bécot

– Château Beauséjour

– Château Bélair-Monange

– Château Canon

– Château Figeac

– Château La Mondotte

– Château Pavie-Macquin

– Château Troplong-Mondot

– Château Valandraud

…

Grands Crus Classés

– Château Bellevue

– Château de Ferrand

– Château Fonplegade (photographie ci-contre)

– Château Larmande

– Château Soutard

– Couvent des Jacobins

– Château Chauvin

– Château le Clotte

…

Dégustez les vins de Saint-Emilion au cours d’un stage œnologie autour de Bordeaux et dans le vignoble Bordelais.

31 box autour du vin

Authentiques ou atypiques, elles fleurissent à une telle vitesse qu’il est parfois difficile de faire un choix. Quoi de mieux qu’une courte description des spécificités de toutes les box de vin existantes pour y voir plus clair ? Lire la suite

Authentiques ou atypiques, elles fleurissent à une telle vitesse qu’il est parfois difficile de faire un choix. Quoi de mieux qu’une courte description des spécificités de toutes les box de vin existantes pour y voir plus clair ? Lire la suite

Tout savoir sur les vins de Sauternes

Géographie

L’aire de production de l’appellation se situe sur la rive gauche de la Garonne, à une trentaine de kilomètres au sud de Bordeaux, sur le terroir caillouteux de Sauternes. Cinq communes produisent ce vin blanc liquoreux (Barsac, Bommes, Fargues, Preignac et Sauternes) et le vignoble comporte quelques vins au prestige mondialement reconnus comme le Château d’Yquem. Le terroir caillouteux et le microclimat très particulier de la région sont tout à fait propices au développement de la « pourriture noble », sans laquelle ce vin n’existerait pas. Lire la suite

Tout savoir sur le vin d’Alsace Gewurztraminer

Géographie :

C’est à l’Est de la France, dans le vignoble Alsacien, que le Gewurztraminer est chez lui. Bien qu’essentiellement produit sur la plaine d’Alsace, de nombreuses parcelles se trouvent sur les coteaux des collines sous-vosgiennes. Il est donc produit sur quasiment l’ensemble du vignoble alsacien (Bas-Rhin et Haut-Rhin), soit 119 communes.

Cépage :

Cépage emblématique de la région, le Gewurztraminer

Style :

Vins blancs très aromatiques et élégants

Caractère :

Sa robe intensément dorée laisse présager une belle richesse, confirmée par la palette d’arômes olfactive qui rappelle les fruits exotiques (litchi, fruits de la passion, ananas, mangues…), les fleurs (la rose notamment), les agrumes (écorces d’oranges), les épices (en allemand, Gewurz signifie « épices »), les raisins secs mais aussi des arômes fréquents de miel.

Au palais, on le trouve corsé, concentré, gras et puissant.

Sa garde :

Epais et riche, c’est un vin capable de vieillir. Entre 4 et 12 ans selon son origine

Accords mets & vins :

Image même de la typicité des vins d’Alsace, intensément parfumé, le Gewurztraminer peut s’apprécier seul, pour le plaisir, en apéritif par exemple. On peut également l’accompagner d’un foie gras d’Alsace, d’un saumon fumé, d’un feuilleté au roquefort mais aussi de plats épicés d’Orient et d’Extrême-Orient tel qu’un poulet au curry qui sauront largement mettre en valeur la palette aromatique de ce grand vin d’Alsace. Ainsi, il sera le partenaire idéal de nombreux plats asiatiques : cuisine chinoise, indonésienne, thaï et indienne.

A servir assez frais, à 10°C.

Si vous avez aimé le Gewurztraminer, alors quoi de mieux que de déguster ce fabuleux cépage à l’occasion d’un stage œnologique.

Pour tous ceux qui aiment particulièrement ces vins, vous apprécierez également :

Pour l’équivalence de style : un Châteauneuf-du-pape blanc (vignoble de la Vallée du Rhône)

Pour ses arômes : pour la rose, un Chambertin-Clos-de-Bèze (vignoble de Bourgogne)

Pour sa saveur : un Condrieu (Vallée du Rhône)

Avec un poulet au curry : un Banyuls (vignoble du Languedoc-Roussillon)

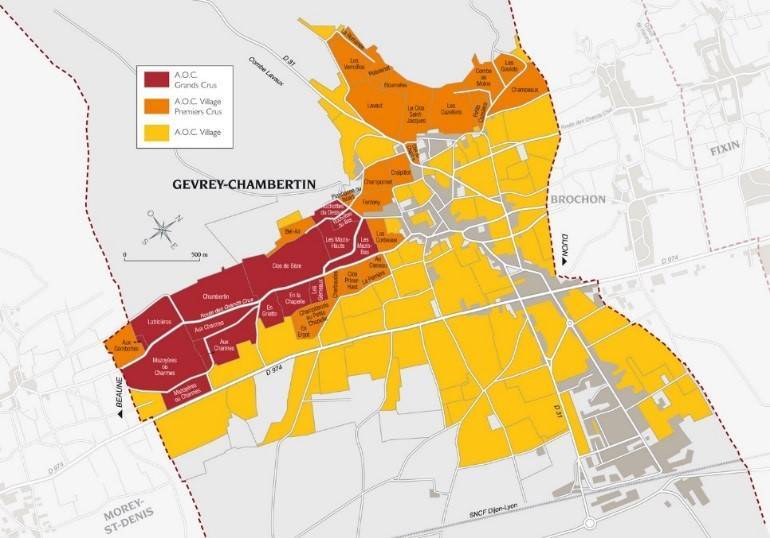

Tout savoir sur les vins de Gevrey Chambertin en Bourgogne

Géographie :

Géographie :

C’est au cœur de la Bourgogne, au Sud de Dijon que se situe Gevrey Chambertin, commune la plus au Nord du vignoble de la Côte de Nuits.

Appellations :

26 Premiers Crus tels que : Clos Saint-Jacques, Petite Chapelle, Lavaut ou encore Champonnet

8 Grands Crus tels que : Chambertin, Clos de Vougeot, Mazis-Chambertin ou encore Griotte-Chambertin

Cépage :

Pinot Noir

Style :

Vins rouges aromatiques, équilibrés et denses

Caractère :

Sa robe est vive (du rouge rubis foncé à la cerise noire) et ses arômes très fruités rappellent la framboise, le cassis, la groseille, mais aussi la réglisse et les épices. Certains y trouveront de la rose, de la violette et du sous-bois. Au palais, il est puissant et élégant à la fois.

Sa garde :

Les vins de Gevrey-Chambertin sont des vins de longue garde, surtout pour les Premiers et Grands Crus. Entre 5 et 12 ans, idéalement une dizaine d’années

Accords mets & vins :

La puissance et l’intensité des vins rouges de Gevrey-Chambertin s’associent parfaitement à une viande rouge grillée, un gigot de mouton ou encore mieux, une viande en sauce du type coq au vin, agneau en sauce ou bœuf bourguignon, évidemment ! Des fromages forts en goût (Livarot, Epoisses) sont également les bienvenus pour mettre en valeur la riche palette arômatique de ces vins.

A servir entre 14°C et 16°C.

Si vous avez aimé le Gevrey-Chambertin, alors vous apprécierez :

Pour l’équivalence de style : un Crozes-hermitage (Du vignoble de la Vallée du Rhône)

Pour ses arômes : un champagne rouge et fruité, le Bouzy (Vignoble de Champagne)

Pour sa saveur : un Volnay (Bourgogne)

Dans la région, pour une belle occasion : un Clos-Vougeot (Bourgogne)

ET si vous désirez en savoir d’avantage sur cette appellation, nous ne saurons trop vous conseiller de vous rendre sur place et de prendre part à des activités découverte des vins bourguignons : atelier vin, stage œnologie Bourgogne, …

Sur la route des vins d’Alsace

L’histoire du vignoble alsacien

Pour le vignoble alsacien, la vie ne semble pas être un long fleuve tranquille. Contrairement aux autres régions viticoles françaises, hormis les vignobles champenois et lorrains qui ont subi les dégâts de la 1ère guerre mondiale, les vignes d’Alsace ont été malmenées par les guerres de conquête des rois de France, puis par les conflits franco-allemands. La reconstruction du vignoble, qui s’est opérée à partir des années 50, a d’abord consisté à sauver l’essentiel, ce qui fut fait avec la reconnaissance de l’AOC Alsace, obtenue en 1962, et qui valorisait la région en couvrant la totalité de l’aire viticole délimitée à cette époque, étendue depuis. Lire la suite

La fin du bouchon de liège ?

Pour certains, le bouchon de liège est irremplaçable. Ce petit outil historique est naturel, esthétique et surtout d’une grande efficacité pour obtenir du vin de qualité. Cependant, un certain nombre d’études rapportent que 3 à 5% des bouteilles du marché seraient bouchonnées à cause d’une molécule nommée TCA qui contamine le liège et donne le célèbre « goût de bouchon » ; les puristes doivent ainsi admettre que malgré ses nombreux avantages, le bouchon de liège n’est pas d’une qualité irréprochable. La présence d’une bouteille bouchonnée sur une caisse de douze est presque une fatalité, malgré la multitude de tests passés en vue d’une amélioration.

Une solution a néanmoins été trouvée face à ce problème, permettant une ouverture facile et une hygiène parfaite, mais difficile à être admise dans le monde viticole, la capsule à vis. Cette technique serait tout aussi qualitative mais ne permettrait pas une conservation infinie (des recherches sont en cours à ce sujet) : ce possible défaut n’est pas gênant pour les adeptes des vins encapsulés, étant donné que la mode actuel tend à une consommation expérientielle plus qu’à une conservation longue durée des vins. La capsule à vis est moins esthétique, mais il n’y a pas besoin de tire-bouchon, aucun mauvais goût, et aucun problème d’étanchéité.

Le frein à ce procédé est avant tout d’ordre psychologique de la part tant des producteurs que des consommateurs. Les pays dits traditionalistes dans le monde viticole, comme la France, refusent de l’utiliser. Il s’agit selon eux d’une faute de goût ou d’une perte d’authenticité. Cet objet ne se trouve pour l’instant qu’en Suisse, en Australie, ou aux Etats-Unis… En France, seuls quelques domaines l’utilisent. Parmi eux, Florent Baumard du domaine des Baumard produisant des vins blancs de l’appellation Savennières, dont les clients se sont rapidement entichés du nouveau procédé, au point de ne plus vouloir de bouchon de liège… « Le consommateur est prêt à ce type d’avancée mais à condition qu’un minimum de pédagogie soit effectué« , au dire de ce vigneron.

L’histoire viticole de la Champagne

Les vins de Champagne, vin des rois de France

La Champagne a accueilli au cours des siècles de nombreux rois de France. Clovis, fit en effet de ce lieu une région d’intérêt pour la Couronne Française, étant sacré premier roi des Francs en 498 à Reims par l’évêque Saint-Rémi, premier évènement d’une longue tradition de sacres des rois de France dans la ville champenoise de Reims. Les cérémonies étaient suivies de grands festins au cours desquels les vins de Champagne coulaient à flots.

Ces vins furent rapidement appréciés et reconnus pour leur qualité, devenant des cadeaux appréciables pour la haute société et les monarques. François 1er ou Louis XIV se virent ainsi offrir par la région, à l’occasion de leur couronnement, quelques centaines de pintes de vin (une pinte, ancienne mesure, représentant un peu moins d’un litre). Les vins de Champagne sont, dès cette époque, des vins de célébrations et d’évènements de prestige, une réputation perpétrée jusqu’à nos jours.

Vers l’effervescence du Champagne

En matière vinicole, le pétillement et la mousse des vins est un phénomène connu depuis longtemps, comme en témoigne un papyrus égyptien en date du 23 octobre 522 après Jésus-Christ : énumérant les cas d’annulation d’une vente de vin, il citait la reprise de la fermentation au printemps. Cette seconde fermentation se traduisant par un pétillement était considéré comme un défaut du vin. Ce pétillement était ni régulier, ni compris, ni provoqué. Dès 1320, le vin d’Epernay était décrit dans un poème comme étant « clair, brillant, fort, fin, frais, sur la langue pétillant. » Mais ce pétillement n’était pas propre aux vins de Champagne.

L’histoire des vins pétillants connaît une rupture dans les années 1670-1690, avec la naissance des vins de Champagne mousseux. C’est la première fois qu’un vin pétillant est associé à un territoire précis, la Champagne. C’est aussi la première fois que des techniques spécifiques de vinification sont mises au point.

Le vin de Champagne mousseux connaît rapidement un grand succès, en Angleterre puis en France dans les années 1700. Vin extravagant (expulsion du bouchon, mousse), éveillant les cinq sens, mais aussi très cher, il se diffusa d’abord dans les milieux aristocratiques. Son coût était augmenté par sa production très difficile. En effet, il fallait conserver le vin pendant plus de six mois en tonneaux, puis le mettre en bouteilles au printemps et attendre jusqu’à l’automne. La mousse prenait lorsque le sucre présent dans le vin au printemps était encore suffisant pour provoquer naturellement une seconde fermentation.

Or, les producteurs de Champagne ne connaissaient pas les mécanismes de cette seconde fermentation. Souvent, la prise de mousse échouait faute de sucre. Plus souvent encore, les bouteilles explosaient lors de la prise de mousse. Il fallut en fait près d’un siècle et les efforts de nombreux producteurs, des années 1700 aux années 1800, pour élaborer des techniques spécifiques : bouchage au liège avec ficelle en lin puis en fer ; sélection des bouteilles les plus résistantes ; variation de la date de tirage en bouteille en fonction des années ; ajout de sucre dans le vin déjà en bouteilles ; utilisation de caves à température stable pour améliorer la conservation des vins ; élimination du dépôt par la technique du dégorgement à partir des années 1780-1790.

C’est ainsi, qu’à la lueur de documents avérés, que le champagne est sur un plan historique le premier vin mousseux produit dans un territoire déterminé – la Champagne – et de manière régulière par des producteurs locaux.

L’âge de la célébrité du vignoble

Au XVIIIème siècle, le Champagne devient célèbre à la Cour de Louis XV et est définitivement associé à une image de fête, de luxe et de volupté. La Marquise de Pompadour dira : « le Champagne est le seul vin qui laisse la femme belle après boire ». C’est d’ailleurs à cette époque que les premières maisons de Champagne apparaissent, telles que la maison Ruinart en 1729 ou la maison Moët en 1743.

Lors de la débâcle napoléonienne en 1815, la Champagne est occupée par des officiers prussiens, autrichiens et russes qui deviennent de francs amateurs de Champagne, contribuant à la fin de ces guerres à l’internationalisation de sa consommation et à l’implantation de groupes rhénans dans la région pour procéder à des échanges commerciaux. La filière viticole champenoise n’aura alors de cesse de se structurer tout au long du XIXème siècle.

Création des appellations du vignoble champenois

En 1887, le syndicat des grandes marques de champagne obtient la propriété du mot « Champagne » pour tous les vins issus de la région. En 1908, une première zone d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) est tracée, portant sur 15 000 hectares ; la délimitation définitive de 34 000 hectares est donnée en 1927. L’AOC impose 35 règles de qualité comme celle de la limitation à sept cépages autorisés (dont les principaux sont le pinot noir, le pinot meunier et le chardonnay), limitation du rendement à l’hectare et au pressurage, ou une durée minimum de vieillissement, …

Aujourd’hui, le vignoble champenois, à découvrir notamment lors de stage œnologique, s’étend sur quatre espaces très différents – la Montagne de Reims, la vallée de la Marne, la Côte des Blancs, la Côte des Bar – et ses 15 000 vignerons sont les dignes héritiers de cette histoire viticole champenoise.

Sur la route des vins de Bourgogne : à la découverte de la Côte de Beaune

Il est parfois difficile de s’y retrouver parmi les multiples régions, communes et appellations du vignoble bourguignon. Aujourd’hui, on vous propose de partir à la découverte d’une des régions les plus renommées de la Bourgogne des Grands Crus : la Côte de Beaune. En espérant que cette rapide présentation encourage les moins initiés à se plonger parmi les appellations et terroirs d’exceptions de ce vignoble, et serve de rappel aux amateurs avertis.

La Bourgogne se décompose en 6 grandes régions viticoles, du nord au sud : le Chablisien près d’Auxerre, la Côte de Nuits, la Côte de Beaune, la Côte chalonnaise, le Mâconnais, et enfin le Beaujolais.

Chacune de ces régions possède des caractéristiques propres, du Beaujolais connu pour son fameux Beaujolais nouveau, au Chablis pour son appellation mono-cépage (le chardonnay), en passant par la Côte de Nuits avec les vins rouges parmi les plus chers au monde (Romanée-Conti pour n’en citer qu’un..), la Côte chalonnaise et le Mâconnais encore peu connus mais à découvrir, et enfin la Côte de Beaune, le terroir des plus beaux vins blancs du vignoble français.

Ces différentes subdivisions du vignoble de Bourgogne appellent une géologie et une météorologie spécifiques, mais nous éviterons de rentrer dans ce genre de détails !

La renommée du vignoble de la Côte de Beaune est étroitement liée à sa capitale, Beaune, siège historique et économique de la Bourgogne viticole. Le vignoble s’étend en effet autour de cette ville, de Ladoix-Serrigny au nord jusqu’à Cheilly-lès-Maranges au sud, chevauchant les départements de la Côte-d’Or et de la Saône-et-Loire.

Seuls deux cépages sont recensés au sein de ce vignoble : l’un rouge, le Pinot noir, et l’autre blanc, le Chardonnay à l’origine des vins blancs parmi les réputés au monde.

Longer les 30 km de la route des Grands Crus de la Côte de Beaune revient à parcourir quelques 20 communes viticoles, une trentaine d’appellations spécifiques, en plus de celles propres à tout le vignoble bourguignon, telles que les appellations génériques Bourgogne, Bourgogne-Aligoté, … Quelques noms évocateurs (Pommard, Corton-Charlemagne, Montrachet, ..) font briller les yeux et saliver les papilles de tous les amateurs de vins du monde.

Parmi les villages produisant des Grands Crus on distingue :

– Aloxe-Corton (appellations : aloxe-corton, corton-charlemagne, charlemagne et corton) ;

– Pommard (appellations : pommard et bourgogne-hautes-côtes-de-beaune) ;

– Savigny-lès-Beaune (appellations : savigny-lès-beaune, côte-de-beaune-villages, bourgogne-hautes-côtes-de-beaune) ;

– Meursault (appellations : meursault, blagny, sainte-marie-la-blanche, volnay et bourgogne-hautes-côtes-de-beaune) ;

– Chassagne-Montrachet (appellations : chassagne-montrachet, bâtard-montrachet, criots-bâtard-montrachet, montrachet et côte-de-beaune-villages) ;

– Puligny-Montrachet (appellations : puligny-montrachet, bâtard-montrachet, bienvenues-bâtard-montrachet, montrachet, chevalier-montrachet, blagny et côte-de-beaune-villages).

Si les grands crus de ces appellations ne sont pas accessibles à toutes les bourses, tout un chacun pourra trouver son bonheur, à partir de 10€, sur des appellations moins réputées ou non classées en Grand Cru ou Premier Cru. Et pour approfondir vos connaissances en la matière, n’hésitez pas à partir en stage œnologique en Bourgogne.